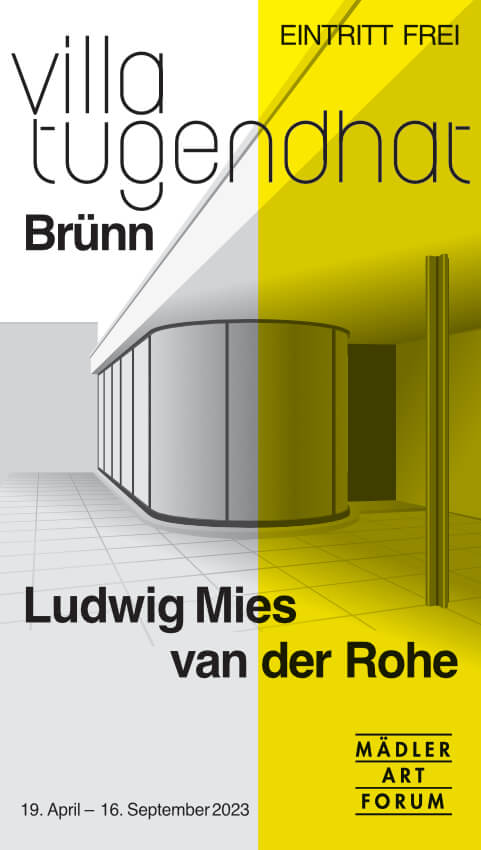

Im September 1928 kam der Architekt Ludwig Mies van der Rohe auf Einladung der Neuvermählten Grete und Fritz Tugendhat nach Brünn. Dort sollte er für die vermögenden Klienten ein Familienhaus entwerfen. Bezaubert von der Lage des Grundstücks hinter Gretes Elternhaus mit dem herrlichen Blick auf die Stadt, aber auch überrascht von dem hohen Niveau der Brünner modernen Architektur, hat er den Auftrag angenommen. Die Bauherren haben damals sicherlich nicht geahnt, dass Mies an diesem historischen Ort oberhalb des Lužánky-Parks, wo 1860 bereits die erste Villenkolonie in Brünn entstanden war, sein berühmtestes europäisches Bauwerk entwerfen sollte.

Grete Tugendhat, geborene Löw-Beer (16. 5. 1903 in Brünn – 10. 12. 1970 in Sankt Gallen) und Fritz Tugendhat (10. 10. 1895 in Brünn – 22. 3. 1958 in Sankt Gallen) stammten aus deutschen jüdischen Familien von Industriellen und Textilunternehmern, die bereits über mehrere Generation in Mähren ansässig waren. Es war vor allem Grete, die das Verlangen hatte, den damals bereits angesehenen Künstler anzusprechen, dessen Werk sie dank des Berliner Hauses des Historikers Eduard Fuchs (ursprünglich Haus von Hugo Perls), in dem sich Mitte der zwanziger Jahre die intellektuelle und künstlerische Bohème traf, kennengelernt hatte.

Grete, die seit 1922 mit dem Industriellen Hans Weiss verheiratet war, machte sich in dieser Gesellschaft die nicht allzu glückliche und nach sechs Jahren gescheiterte Ehe annehmlicher. Sehr angesprochen fühlte sie sich auch von der 1927 in Stuttgart durchgeführten Ausstellung über modernes Wohnen. Ende Juli 1928 heiratete sie in Wien Fritz Tugendhat, den sie bereits seit ihrer Kindheit aus der Nachbarschaft in der Sadová-Straße kannte. An Silvester 1928 besuchte das neue Ehepaar Mies in dessen Berliner Büro, um sich mit dem Bauprojekt ihres Familienhauses vertraut zu machen.

Die freistehende Villa in Hanglage ist ein einzigartiges Kunstwerk und repräsentiert hinsichtlich Konstruktionssystem, Raumanordnung, Innenausstattung, Haustechnik und der Art, wie das Bauwerk in die natürliche Umgebung eingefügt wurde, innovative Lösungen. Die Tragkonstruktion besteht aus Stahlstützen mit kreuzförmigem Profil. In den Innenräumen wurden kostbare und exotische Materialien wie etwa italienischer Travertin, Onyx aus Nordmarokko und Hölzer aus Südost-Asien verwendet. Der größte Teil des Mobiliars wurde von der Brünner Firma Standard Wohnungsgesellschaft des Architekten Jan Vaněk hergestellt. Die Sitzmöbel (Barcelona- und Tugendhat-Sessel, Stühle Brünn und MR 20 sowie Chaiselongue MR 100) wurden in Deutschland hergestellt und zählen heute bereits zu Ikonen des Designs.

Das einzige direkt von dem Architekten für das Haus konzipierte Kunstwerk war Wilhelm Lehmbrucks Statue Torso einer Schreitenden. An den Entwürfen und am Design von einigen Möbelstücken sowie an der Wahl der Stoffe für Bezüge und Vorhänge war Mies’ damalige Lebensgefährtin und Mitarbeiterin Lilly Reich beteiligt. Eine Reihe von Skizzen und Zeichnungen stammen von der Hand seines Mitarbeiters Sergius Ruegenberg. Wichtig war auch die Beteiligung des Bauleiters Hermann John Hagemann, einem kompetenten und auch kreativen Architekten, der schon den Bau des Pavillons in Barcelona geleitet hatte. Der Garten wurde unter Mies’ Leitung von der Brünner Architektin Markéta Roderová Müllerová entworfen. Hauptattribut des Gartens war die im Geiste einer „betonten Leere“ entworfene begrünte Wiese. Das bereits im 19. Jahrhundert auf dem Grundstück abgesteckte Wegenetz wurde beibehalten. Mit der Zeit haben Pflanzen die Fassaden des Hauses überwuchert, und das Haus schien sich im Grün „aufzulösen“. Außergewöhnlich war auch die Haustechnik der Villa wie etwa die mit Kühlung kombinierte Warmluftheizung, elektrisch versenkbare Fensterflächen oder eine Fotozelle am Eingang. Der Bau wurde innerhalb von achtzehn Monaten von der Brünner Baufirma Artur und Moritz Eisler fertiggestellt. Die meisten Baustoffe und Elemente wurden aus Deutschland importiert. Die großen Glasscheiben wurden in einem nordböhmischen Glaswerk in Chudeřice bei Teplice hergestellt. Der Bau des Hauses, das ausschließliches Eigentum von Grete Tugendhat war, wurde von ihrem Vater Alfred Löw-Beer finanziert. Die Kosten dafür beliefen sich im Jahr 1930 auf ca. eine Million Reichsmark, d.h. auf acht Millionen Kronen.

Bald nachdem das Haus fertiggestellt wurde in der deutschen Zeitschrift Die Form eine Diskussion über das Thema geführt, ob man im Haus Tugendhat wohnen könne. Dazu haben sich auch die Bauherren selbst geäußert. Als Grete Tugendhat erwähnte, dass große Räume befreien und in ihrem Rhythmus eine ganz besondere Ruhe haben, die kein geschlossener Raum bieten kann, berührte sie das Gedankengut des Theologen und christlichen Philosophen Roman Guardinis, dessen Texte Mies und offenbar auch den Tugendhats bekannt waren. Die Brünner Kunsthistoriker Václav Richter und Zdeněk Kudělka empfanden den Raum der Villa als analogisch zu der Architektur des Mittelalters und des Barock, als sie darauf hinwiesen, dass der „offene“ architektonische Raum nur in der Gotik, im radikalen Barock und in der Skelettarchitektur des 20. Jahrhunderts zu finden sei. Mies’ Schüler Philip Johnson und der Theoretiker Sigfried Giedion interpretierten den Raum der Villa als „fließend“, dessen „Fluss“ die gerade Linie der Onyxwand und die Krümmung der Trennwand aus Makassar-Holz und die sorgfältig aufgestellten Möbel nur leicht ausrichte.

Die Eheleute Tugendhat haben zusammen mit der aus Gretes erster Ehe stammenden ältesten Tochter Hanna und den Söhnen Ernst und Herbert fast acht Jahre in ihrem Familienhaus gewohnt. Im Mai 1938 gingen sie in die Schweiz und im Januar 1941 nach Venezuela, wo ihre Töchter Ruth und Marie-Daniela geboren wurden. Im Oktober 1939 wurde die Villa von der Gestapo konfisziert, und im Januar 1942 gelangte sie in den Besitz des Deutschen Reiches. Nach der Befreiung Brünns im April 1945 wurde das Haus von Kavallerietruppen der Roten Armee verwüstet. Nach dem Krieg diente es dann als Privatschule für Rhythmik und Tanz und als Rehabilitationszentrum für Kinder mit Wirbelsäulenschäden. Im Jahr 1963 wurde die Villa zum Kulturdenkmal und 1967 von Grete Tugendhat zum ersten Mal seit ihrem Weggang besucht. Nach der ersten Wiederherstellung in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts diente das Haus der Stadt Brünn als Repräsentationsraum, und im August 1992 fanden dort die Verhandlungen über die Teilung der Tschechoslowakei statt. Seit 1994 untersteht das Objekt der Verwaltung des Museums der Stadt Brno und wird als installiertes Denkmal der modernen Architektur betrieben. Seit August 1995 ist die Villa Tugendhat Nationales Kulturdenkmal und ab Dezember 2001 in der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO eingetragen. Nach der zweiten Wiederherstellung wurde sie im März 2012 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und im November desselben Jahres in das Verzeichnis Iconic Houses der weltweit bedeutendsten Bauten des 20. Jahrhunderts aufgenommen.

THE VILLA OF GRETE AND FRITZ TUGENDHAT

In September 1928, architect Ludwig Mies van der Rohe visited Brno upon an invitation from the newlyweds Grete and Fritz Tugendhat – wealthy clients who wanted him to design their family home. Enchanted by the parcel’s location above Grete’s parent’s villa, from where one had a stunning view of town, and surprised by the high level of quality of Brno’s modern architecture, Mies accepted the job. At the time, the Tugendhats had no idea that in this historic location overlooking Lužánky Park, the site of Brno’s first villa development in 1860, Mies would design his most famous building in all of Europe.

Grete Tugendhat, née Löw-Beer (16 May 1903, Brno – 10 Dec. 1970, Sankt Gallen) and Fritz Tugendhat (10 Oct. 1895, Brno – 22 March 1958, Sankt Gallen) hailed from German-Jewish families of industrialists and textile merchants that had lived in Moravia for several generations. The idea to invite the famous architect was primarily Grete’s, for she knew his work thanks to the Berlin home of the historian Eduard Fuchs (originally the Hugo Perls House), a meeting-place for intellectual and artistic bohemian circles. Grete, who had married the industrialist Hans Weiss in 1922, found refuge in this company from her less than happy marriage, which fell apart after six years. She was also intrigued by the exhibition of modern housing in Stuttgart in 1927. In late July 1928 she married Fritz Tugendhat in Berlin, whom she had known since childhood from the neighborhood on Sadová Street. On New Year’s Eve 1928, the newlyweds visited Mies in his Berlin studio in order to familiarize themselves with his plans for their family home.

The detached villa, built on a steeply sloping hillside, is a unique work of art reflecting Mies’s innovative solution in terms of construction system, interior layout, furnishings, technical facilities, and the way the building was incorporated into the surrounding landscape. The load-bearing structure consists of a series of cross-shaped pillars. The interior makes use of rare and exotic materials such as Italian travertine, onyx from northern Morocco, and wood from Southeast Asia. Most of the furniture was produced by architect Jan Vaněk’s Brno-based company Standard bytová společnost (S.B.S. Brno). The seating (the Barcelona and Tugendhat armchairs, Brno Chair, MR 20 chair, and MR 100 recliner) was produced in Germany. Today, these chairs are icons of interior design.

The only work of art that Mies directly included in his design was Wilhelm Lehmbruck’s Torso of a Walking Woman. Working with Mies on the plans and designs for some of the furniture and the choice of upholstery and hung textiles was his collaborator and life partner Lilly Reich. Many of the sketches and drawings were done by another of Mies’s collaborators, Sergius Ruegenberg. Another important contributor was the project’s construction supervisor, the capable and creative architect Hermann John Hagemann, who had previously overseen construction of Mies’s Barcelona Pavilion. The garden was designed under Mies’s supervision by the Brno-based architect Markéta Roderová Müllerová. The garden’s main feature was a grassy meadow designed in the spirit of “betonte Leere” – accentuated emptiness. Roderová-Müllerová’s design preserved an existing network of pathways from the 19th century. As vegetation slowly grew to cover the building’s façade, the house essentially “dissolved” into the greenery. One outstanding feature of the building was its technical facilities – a forced-air heating/cooling system, large electrically-controlled retractable windows, and a photoelectric sensor by the main entrance. Construction took 18 months and was realized by the Brno-based construction company of Artur and Moritz Eisler. Most of the materials and building elements were imported from Germany. The large glass windows were produced at a glassworks in the north Bohemian town of Chudeřice near Teplice. Construction was financed by Grete Tugendhat’s father Alfred Löw-Beer, and the building was owned solely by Grete. Its costs in 1930 amounted to around a million Reichmarks – i.e., eight million Czechoslovak crowns.

Soon after construction was complete, a debate played out on the pages of Germany’s Die Form on the subject of “Can one live in the Tugendhat House?” The Tugendhats themselves responded to this question: When Grete Tugendhat wrote that large spaces are “liberating” and that they offer “a very special calmness that cannot be provided by a closed room,” she was touching on the ideas of the theologian and Christian philosopher Romano Guardini, with whose writings Mies (and apparently also the Tugendhats) was familiar with. The Brno art historians Václav Richter and Zdeněk Kudělka saw the villa’s space as analogous to the architecture of the Middle Ages and the Baroque, pointing out that “open” architectural space is found only in Gothic and radical Baroque architecture, and in the skeleton-frame architecture of the 20th century. Mies’s student Philip Johnson and the theorist Sigfried Giedion have interpreted the villa’s space as “flowing,” with this “flow” gently guided by the straight line of the onyx wall, the curve of the Macassar partition, and the carefully arranged furniture.

The Tugendhats – Fritz, Grete, Grete’s daughter Hanna from her first marriage, and sons Ernst and Herbert – spent less than eight years living in their family home. In May 1938, they left for Switzerland, and in January 1941 they emigrated to Venezuela, where Grete gave birth to their daughters Ruth and Marie-Daniela. The villa was confiscated by the Gestapo in 1939, and it was made the property of the German Reich in January 1942. After Brno’s liberation in April 1945, the building was seriously damaged by a cavalry unit of the Soviet Army. After the war, the house was used as a private dance school, later also as a physical therapy center for children with spinal disorders. It was proclaimed a cultural monument in 1963. In 1967, Grete Tugendhat visited her former home for the first time since fleeing Czechoslovakia. After its first renovation in the 1980s, the building was used as a site for official government ceremonies; in 1992, the break-up of Czechoslovakia was negotiated here. Since 1994, it has been under the administration of Brno City Museum, which runs it as a museum of modern architecture. Villa Tugendhat was named a National Cultural Monument in August 1995, and it was inscribed on the UNESCO World Cultural Heritage List in December 2001. After a second renovation project, it was opened to the public in March 2012, and that November, it was included in the Iconic Houses directory of prestigious 20th-century buildings.